|

中國傳媒聯盟 據 中國國家藝術網 訊:一幅《清風好伴》,拉開了潘夢禪日本畫展的帷幕,撲面而來的是潘夢禪幽深清麗的禪意畫風。一個娓娓道來的故事,一幅繾綣繾舒的景象,具化在筆墨色彩里,猶如慧根編織出早已萌生在心中的畫卷,處處充滿了藝術的魅力,傳達著如晨露般清涼與靈秀的感受,生發(fā)出一種深遠曠達的意境,藝術的共振與享受就這樣在啟迪心智、開闊胸襟中獲得。

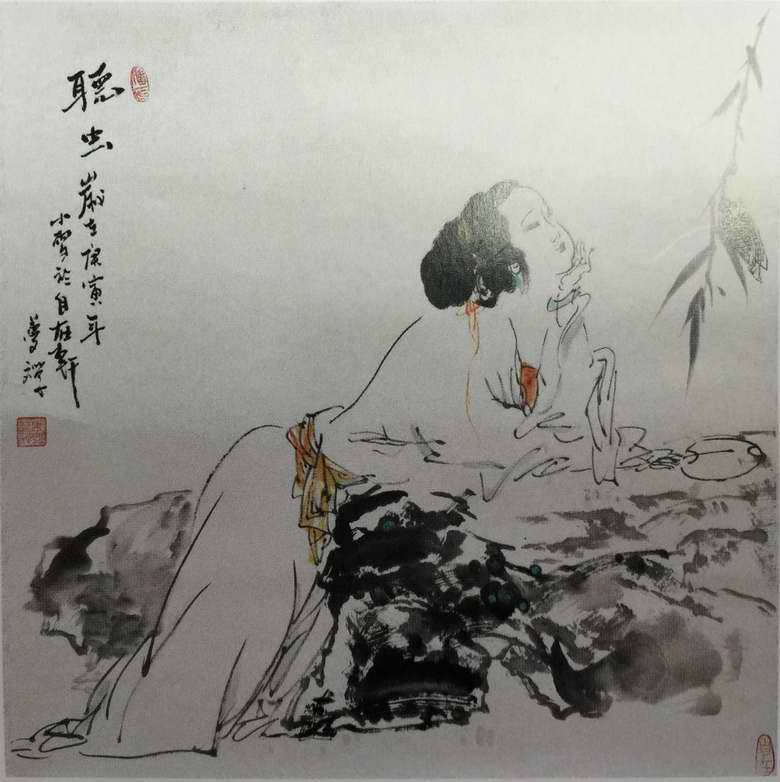

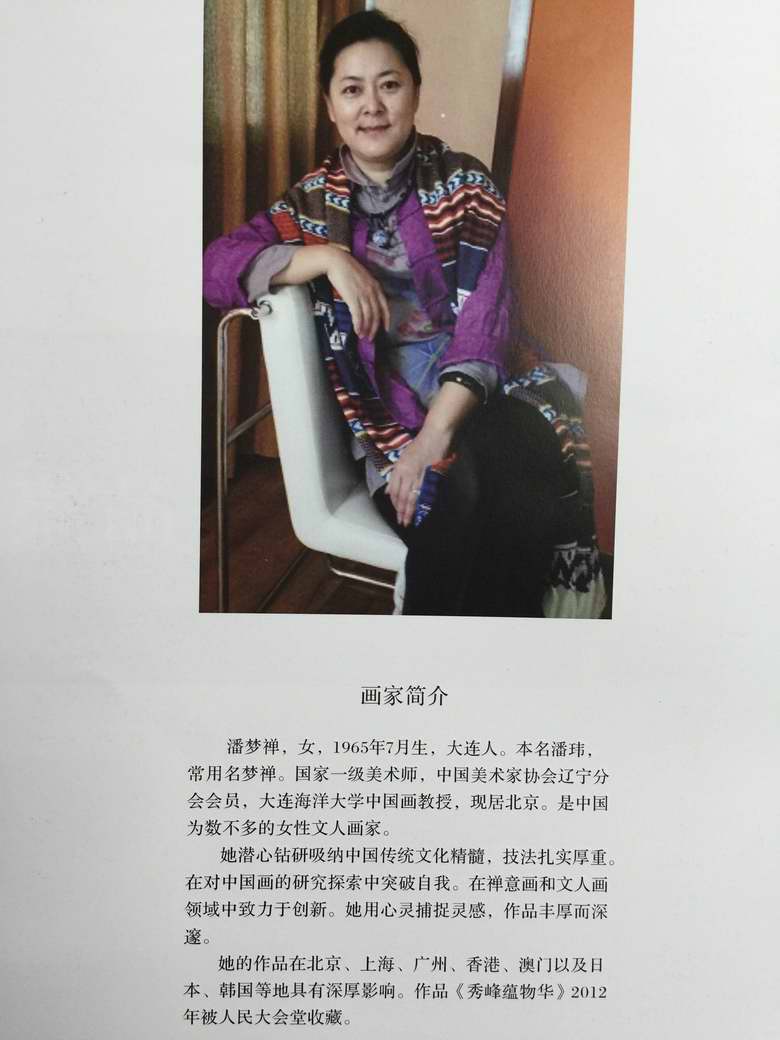

這次畫展作為日本仙臺育英學園創(chuàng)立105周年時與中國大連市建設學校締結姊妹學校典禮的一部分,還為前往參加建立友好校簽約儀式的中國禪風畫家編輯出版了畫冊,收錄潘夢禪的展出作品31幅。仙臺育英學園理事長加藤、雄彥激情贊譽潘夢禪的畫展不僅讓這里的學生和教職員工得到了一次接觸書法技藝的機會,還獲得了一次與來自中國“禪風畫家”的藝術交流機會。 加藤、雄彥先生以“禪風畫家”來定位潘夢禪的繪畫風格,不僅源自對禪文化的熱愛與敬畏,還出自對中國文人畫的真知灼見。駐足潘夢禪的畫展作品前,似有一縷輕風徐徐吹來,一陣茶香裊裊飄來,一聲鳥鳴啾啾傳來,心靈如同返璞歸真的大自然,擺脫世俗紛擾的這一刻,如朵朵白云飄逸的情致,幻化為如詩如歌的意境,蘊籍在畫作中,浸染在藝術里。《清風好伴》就讓人們感受到這樣一種閑情適意。畫面上,花枝染墨,蕾苞泛紅,一位雍容富態(tài)的貴婦倦意惺忪,依身在飄然而出的花枝間,享受著春風愜意的時光。微風拂過,帶來樹木的清香,捎來泥土的味道,吹來花草的芬芳。好風清如流,清風有知音。貴婦俯勢側臥的自然,托腮凝神的自在,心靈和暢的舒展,讓你強烈地感受到畫家籍借著她對生活的感悟,對禪意的覺悟,時而淡筆輕鉤,時而濃墨重抹,描繪出意趣盎然的畫面,分明在表達著心靈的意象,一種悠閑的觀察,一種親切的意境,一種溫柔的情調。這顯然是擺脫了世俗紛擾、榮辱糾纏的閑情逸致。 在潘夢禪日本畫展的作品中,以山水、佛道、仕女題材為主,沖和淡泊的畫意,委婉有致的表達,把一個個生活中的老話題,傳說中的老主題,賦予了情趣盎然的新意,還是那些題材,還是那些筆墨,卻是不一樣的立意,不一樣的表達,不一樣的境界,或清曠傳神,或淡意明快,或沉雄凝練,或絢麗燦爛,對禪意畫厚實文化底蘊的把握與張揚,于隨意無形中展示出畫家的睿智,輕快的筆墨格調,令人浮想聯翩。《云漫青山》、《青山雄風》、《雄關漫道》是展出作品中山水畫系列的代表作,山勢氣韻雖然雄奇,雖然峻峭,雖然高遠,雖然壯闊,雖然渾厚,雖然蒼茫,但畫面卻沒有分毫殺氣,不見點滴驚恐,難覺些許晦澀。《云漫青山》云氣蒸騰,靈動飄渺。山谷云涌,漫過層巒疊嶂的山峰;河流云動,揚起歡歌笑語的水聲;霧洗青山,刷新亦夢亦幻的景象:幾簇絳紅,似野桃山杏鬧春;一片鵝黃,象油菜花開正濃;些許綠意,草木回春一派新景。《青山雄風》雋永壯麗,風骨挺拔。都是青山,卻美不相同,一個是云漫,一個是雄風;都是青山的美,卻意境不同,一個是色彩艷麗,一個是生機萌動;都是青山的景致,卻情趣不同,一個是激越飛揚的旋律,一個是淺唱低吟的清幽。雄風的印跡刻在青山的容顏上,具化為滄桑、傲然、堅毅、深沉的性格,蘊含著蓄意待發(fā)的勃勃生機。《雄關漫道》巍峨磅礴,雄關峻險。逶迤蜿蜒的崎嶇路,奔涌翻騰的崖河水,幾曲山灣,幾道河谷,幾多漩流,幾分水色,幾陣風嘯,雖然“雄關漫道真如鐵”,但雄風吹不去青山綠,雄關擋不住前行路。這既是一幅故土的自然景象,也是學養(yǎng)的藝術表達;既是天地的神奇造化,也是唯美的精神境界。古典詩詞的意象,現代意識的理念,實化為獨具特色的繪畫語言,融匯在筆墨里,凝聚在畫面上。山水畫的山和水總有說不完的話,流水告別青山,一路歡歌而去,都會成為故事。那河寬河窄,水急水緩,艄公行船,魚翁戲水,已是故事里的故事。一個云霧漸漸濃厚的時日,適才晨霞微露的光景越來越模糊,山巒層疊的色彩,樹木繁茂的生機,林鳥歡唱的快樂,都在悄無聲息中蒙上了面紗,變得神秘夢幻。一幅多么好的秀麗景象,春時聽林鳥低唱,夏日看霞光紛呈,秋來踏風中落葉,冬夜觀星河浩茫,原生態(tài)的自然清純質樸。轉眼,它又像一團解不開的云,一陣不可琢磨的風,或者一個抓不住的影子。這就是潘夢禪在日本畫展作品中的山水畫,這就是潘夢禪的禪意畫風。題材上彌漫著淡淡的溫馨,筆法上蘊含著深深的情理,感覺上流淌著濃濃的藝術。委婉深沉處,令人遐思悠悠;淋漓酣暢處,叫人激情澎湃;行云流水處,使人纏綿悱惻。富有意境的山水畫創(chuàng)作,不僅是繪畫技巧,還必須有較高的文化修養(yǎng)、藝術修養(yǎng)和生活修養(yǎng)。藝術要反映廣闊的生活,還必須要知識廣闊、胸襟開闊。清代唐岱說:“畫學高深廣大,變化幽微,天時、人事、地理、物態(tài),無不備焉、、、、、、 胸中具有上下千古之思,腕下具有縱橫萬里之勢,立身畫外,存心畫中,潑墨揮毫,皆成天趣”。潘夢禪的繪畫語言匠心獨運,象春雨潛夜似的纏綿,如春風拂面般的溫和,似春蠶吐絲樣的精細,把感化、教化于人和啟迪激勵于人的寓意,融會在一筆一墨、一色一景、一靜一動、一圖一物中,猶如山澗小溪泊泊而出,看似平凡,卻發(fā)之于心;貌似平淡,卻誘之于情。

凡有造詣追求的畫家,無不在繪畫藝術滲透古法、繼承傳統(tǒng)的蹊徑上窮盡智慧,從而使他們的作品洋溢著中華民族藝術渾然一體的充盈與豐沛,閃耀著中國傳統(tǒng)文化蘊籍深沉的博大與光輝。潘夢禪的繪畫語言總是在不遺余力地詮釋中國文人畫的藝術內涵。中國文人畫傳統(tǒng)是最大的傳統(tǒng),是最厚重的文化。文人畫不僅需要技法鋪墊,需要詩書畫綜合藝術才能等學養(yǎng)的積累,需要哲學、美學、文化、社會知識等素養(yǎng)的學習,還需要行為方式的限定,也就是文人的人品限定,因此形成了中國畫的品類、審美形態(tài)以及繪畫中透出的精神意緒,包括高古、蒼潤、沉雄、沖和、氣韻、陳妙、沖淡、樸拙、淡意、清曠、空靈(二十四畫品,清代文藝評論家黃鉞)等。畫家的個人學養(yǎng)決定了繪畫創(chuàng)作的藝術水準,畫家的人品限定決定了繪畫作品的藝術品質,繪畫作品的藝術品質決定了傳播范圍與層次。所以,真正的書畫藝術作品,沒有艷俗的、丑惡的、骯臟的、扭曲的東西。這也是禪意畫特有的藝術品質。書畫藝術作為一種心靈的創(chuàng)造,潘夢禪認為,其偉大與崇高在于:藝術家創(chuàng)造了世間本無、心中常有的一種美麗與優(yōu)雅、高尚與純凈,這種心與物的融會,在筆墨間流動,在畫紙上奔騰,幻化為一種滋潤審美情趣的意境,慰籍、愉悅、陶冶、提升人們的精神世界。品讀潘夢禪的日本畫展作品,會發(fā)現她對創(chuàng)作題材、內容選擇、意境形式、筆墨氣韻的精心營造,不僅是智慧描繪的心中景象,而且是自然詮釋的心靈和暢,反映出她強烈的審美對象、審美情趣和主動把握筆墨的多變能力。她的畫猶如她行事做人的品行,筆墨里有一種“仰頭做人、低頭做事”的風骨,既有氣勢雄渾的磅礴大氣,又有筆法古樸的品魅蘊博。哪怕是對苦難的表達,對生活的參悟,對善惡的冥思,筆墨都那樣深情,格調也如此純真,如同一部散文,如同一卷詩經,如同一首長歌,如同一曲交響,佇立在畫前,一種朦朧美妙、空靈純凈的余音繚繞。用潘夢禪的話說:塵世充滿紛擾,你無力改變,卻可以把握自己;無法駐足風景,卻可以享受寂靜。只需要一處清凈可以棲居靈魂,一間不需要豪華的斗室,一張墨香濃烈的畫案,容得下一幅彌漫著生命氣脈的畫面,一段意蘊深遠的景致。禪宗達摩是潘夢禪筆下喜愛的題材,從參悟明智慧,到赤腳苦筋骨;從養(yǎng)性教化,到普渡眾生,每一個畫面都在隨心隨緣,隨境隨意。一個達摩幻化出萬千人格教化的楷模,悟化出千萬誨人不倦的道理。《知忘是非心》是達摩系列的新作,旁若無婺的打坐,栩栩如生的懺悔,洗心革面的掙扎,心無牽掛的了然,擺脫世俗的修煉,入神地表現和抒發(fā)了理想人格精神。作品是思想的眼睛。繪畫創(chuàng)作的關注點不僅反映了畫家的意識觀念,也反映出責任使命。作品只是在印證畫家的藝術理念和藝術追求。在日本畫展藝術交流活動中,潘夢禪應邀特意為仙臺育英學園創(chuàng)作了一幅題為《無我》的達摩參悟圖:古崖蒼松下,達摩閉目修行省思,忘我入境的禪意景象如佛光浴目,沁肺入心。爾后在鐮倉大佛殿堂與日本茶道家會談時,日本藝術家們還念念不忘禪意畫風的浸染,虔誠道:“達摩禪師的生動意象,總讓我們心生默愿,保佑中日友好,世界太平”。 藝術無國界。繪畫風格的不同,是因為有不同的審美情趣、不同的文化認同、不同的民族特性。不同的人好惡不同,不同的民族習性也不同,當然對繪畫藝術風格的選擇自然也不盡相同。清麗是潘夢禪藝術視角的一大特點,無論是取材于自然生態(tài)還是意識形態(tài),無論是畫山水還是畫人物,無論是畫景致還是畫佛道,筆墨總是那么清雅,沒有極盡心機的鋪陳夸飾,淡雅空靈的繪畫語言,有如琴弦慢板的徐緩節(jié)奏,寫照出畫家心境如禪、意境如心的智慧生活,讓讀者在充滿詩意和流曳著似有似無感悟的情緒中,體味她的創(chuàng)作個性和藝術風格,清淡而不枯澀的畫面,自然而又凝練的畫意,清麗而不濃艷的畫風,為繪畫欣賞平添了藝術情趣。她畫觀音,蓮臺觀音的清心靜坐,或是慈母見子的微笑,或是怡然自在的神情,或是德風慧露的普度,或是光暈眩目的容顏;她畫蓮花,悠遠的意境,猶如《佛經》說蓮:純凈,細膩,柔軟,堅韌,芳香,讓我們每個人都在內心深處種植一棵蓮,使這些美麗在內心開放,唯有心靈的自在、清明、仁善、純凈、智慧,才是世間最真實的美麗;她畫仕女,在純凈的光韻里,一份飄雪般地思念,一抹拈花般的微笑,一種泉水般的情致,似乎聆聽天籟的余音,感受微風的輕靈,體味自然的優(yōu)雅,輕柔地搖起手中的錦扇,撩起季節(jié)的衣襟,等候紛飛的細雨,洗滌內心的繁蕪。說潘夢禪的繪畫藝術獨具一格,是因為她和她的畫既不入“世”,也不入俗,無論是繪畫題材,還是畫意情境,看不到那些恣意世俗的功利色彩,看不到善惡與新舊的搏殺與爭斗,卻能使人超脫于名利的腐蝕纏擾,擺脫于庸俗的生活束縛,在充滿人生哲理的思辨與閑適自娛的智慧情趣中,感受到恬靜安詳氛圍里的情調意趣,體驗到真善美的人生快樂。琴棋詩書,是古典女子閨閣修養(yǎng)的賢德智慧,這樣的題材融匯在潘夢禪的繪畫創(chuàng)作中,具化為一幅幅反映古典仕女生活情趣的圖景。展出作品中的《信意閑彈畫》、《琴中古典圖》等,就一張古琴,兩個仕女,幾縷垂枝,構成蟬意幽深的畫面。構圖雖然簡潔,用筆極致精到;畫題看似平淡,寓意引經據典;取材不拘一格,配詩直抒胸臆。《信意閑彈》是多么隨心所意,又是多么悠然任意。宋代陳起《湖上即事》詩說;“波光山色兩盈盈,短策青鞵信意行”。不僅如此,“任意”也是誠意。《資治通鑒魏元帝咸熙元年》記:“我要自當以信意待人,但人不當負我耳,我豈可先人生心哉”!潘夢禪的配詩寄情于畫:“信意閑彈和思晴,調清聲直韻流遲;近來漸喜無人聽,琴格高低心自知”。中國古典文化的底蘊深厚,典中有境,境中有畫,畫中有詩,《琴中古典圖》就是詩情畫意的寫照:“琴中古典是幽蘭,為我殷勤更弄看;欲解身心俱靜好,自彈不及聽人彈”。“琴中古典”賦予的豐富想象,既有文化傳統(tǒng)的記憶,也有心性修為的素養(yǎng),或《高山流水》,或《漢宮秋月》,或《漁樵問答》,或《平沙落雁》,或《梅花三弄》,如此等等,無一不是繪畫表達的心境。就是筆墨疏淡,但也蘊籍豐厚,雖然景致清新,但卻意境高古,生動地傳達了中國傳統(tǒng)文化和中國人的精神世界。

這也是對文化的崇拜,文化讓人聰慧,讓人明智,讓人豐富,讓人文明。音樂是文明,是滋潤生命的文明,升華生命的文明,優(yōu)美生命的文明。音樂述說著生命的美,也歌唱著生命的美。生命的聲音聽起來優(yōu)美,所以,我們總專注于聽的享受,獨奏單調了聽協(xié)奏,協(xié)奏優(yōu)柔了聽交響,獨唱泛味了聽對唱,對唱纏綿了聽合唱。悅耳的優(yōu)美讓我們陶醉。潘夢禪的仕女琴棋畫傳神地表達了《在樂莫如琴》的快樂感受。《聽蟲》是一幅頗得古典情境詩句真髓的畫作。一位仕女托腮仰目,凝視一枝垂柳葉間的侯蟲。那般專注,那份優(yōu)雅,那種諧趣,意隨筆走,情隨墨變,境隨物生,寥寥幾筆,描繪出一個蟬歌柳月的季節(jié),寫照了一個“蟬噪林愈靜”的境界。在侯蟲時鳥中,蟬鳴是最可取信的季節(jié)信使。春天才剛過去,一場時雨初霽,一枝垂柳眉葉間,忽然傳來短促的蟬鳴,你會情不由衷地想到初夏的訊息。夏天來了,萬物繁茂,可也烈日炎蒸,蟬聲不再是初夏的短促,而是悠永曼長的歌吟。于是,就有了人喜蟬吟,也有人憎蟬噪。南朝王籍的詩《入若耶溪》中有“蟬噪林愈靜,鳥鳴山更幽”,成為千古傳誦的名句,被譽為“文外獨絕”;唐代王維的詩中有“倚杖柴門外,臨風聽暮蟬”;唐人常建《題破山寺后禪院》中有“明月別枝驚鵲,清風半夜鳴蟬”。明人許元倩把蟬聲當作“附炎鼓噪”,揮筆大作“憎蟬”之賦。明代張大復的《梅花草堂筆談》中說,昔人詠蟬之作,獨喜虞恭公的詩:“無緌飲清露,流響出疏桐。居高聲自遠,非是藉秋風”。這分明是贊蟬的氣慨品質。其實,蟬的藝術形象在新石器時期早已出現。《詩經、七月》中有“四月秀葽,五月鳴蜩”。蜩、螓、蜺等都是蟬的古稱。它的形貌、習性常以喻人的“文、清、廉、儉、信”美德,被譽為“至德之蟲”,既是謙謙君子的化身,又是儒家理想人格的代表。不知道潘夢禪的《聽蟲》是不是用心取了這些寓意,但畫面卻彌漫著這樣的意境。盡管沒有密林,只有一枝垂柳,一只孤蟲;盡管沒有亭閣,只有一個妙齡女子,一方自然天地,亦真亦幻的情境,動中見靜,動靜相映,置身其中,仿佛悠長輕曼的蟬聲在為你舒解心懷、助你凝神催眠。動與靜在生活中是相對立的,但在藝術作品中有時卻相輔相成。籍古人詩意寫照心境情趣,營造幽永恬適的意境,這不就是潘夢禪日本畫展作品的禪意畫風嗎! |

意境高古禪風畫——潘夢禪日本畫展作品賞析

時間:2016-03-18 14:41

來源:中國國家藝術網作者:中國國家藝術網

中國傳媒聯盟 據 中國國家藝術網 訊:一幅《清風好伴》,拉開了潘夢禪日本畫展的帷幕,撲面而來的是潘夢禪幽深清麗的禪意畫風。

頂一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔線----------------------------