|

紀念人民鑒賞家楊仁愷先生逝世十周年 風起遼海 系列展覽之三 楊仁愷書畫文獻精品展

展覽信息 開幕時間 2018年07月27日 上午10點 展覽日期 2018年07月27日—08月10日 展覽地點 榮寶齋沈陽分店 (沈陽市和平區皇寺路99號) 主辦單位 榮寶齋(沈陽)有限公司 協辦單位 榮寶齋《藝術品》期刊、榮寶齋書法院、楊仁愷出版研究中心

風起遼海系列人物之 楊仁愷

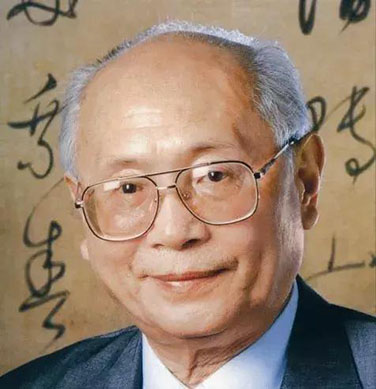

楊仁愷 號遺民,筆名易木,齋名沐雨樓,四川岳池人。享譽海內外的博物館學家;書畫鑒賞大師、書畫大家、美術史家。曾任中國古代書畫七人鑒定小組成員、中國博物館協會名譽理事;遼寧省博物館名譽館長、文史研究館名譽館長;魯迅美術學院名譽教授、人民大學國學院教授、中央美術學院研究生導師,遼寧省書法家協會名譽主席、美術家協會名譽主席等職。因其杰出貢獻,授予了“人民鑒賞家”榮譽稱號,被譽為“國眼”。楊仁愷先生是新中國文博事業的拓荒者,對中國歷史文化遺產的考鑒、拯救及中國文化世界的傳播作出的卓越貢獻,海內外影響深遠。2008年1月31日晨5時25分,病逝于沈陽,享年93歲。 主要成就:發現并鑒定出《清明上河圖》真跡,碎紙中拼出米芾名作《苕溪詩卷》,創立鑒定學被授予“人民鑒賞家”榮譽稱號。

張暉(右一) 魯迅美術學院中國畫學院教授、碩士研究生導師、中國美術家協會會員、著名畫家張暉先生受邀出席《風起遼海|楊仁愷書畫文獻精品展》。 楊仁愷先生是新中國文博事業的拓荒者、書法大家、博物館學家,更是書畫鑒賞大師,堪稱古代書畫界“國眼”,他曾特地為張暉先生的出版畫集寫過一篇畫評:

張暉作品:醉 49X40cm 從傳統淵源上看,張暉的花鳥畫遠法青藤、白陽、八大、石濤、缶翁,近取齊白石、潘天壽,繼承了大寫意花卉的文人畫傳統。但更多的還是承接了徐渭的東西,因為在他的畫里能看到徐渭的一種精神,不是表面的而是一種內在的精神、一種情懷、一種釋放出來的人格特質。 我喜歡看他畫畫,尤其是看他畫蘭竹。古人說“一世蘭、半世竹”,言下之意就是寫蘭竹要筆筆見功夫,葉葉講理法同時又要表現出個人感受,賦予其精神內涵。

張暉作品:孤高不可持 96x45cm 張暉畫竹,曾師法過鄭板橋,板橋說過“一根少,兩根夠,三根湊,四根救。”他就曾反復琢磨,領悟了板橋畫竹那種畫家對自然造化高度抽象升華的艱苦過程。但板橋所畫多是晴竹新篁,竿葉爽直挺拔,竹竿常不點節,風格獨樹、程式鮮明。他嫌板橋的竹子略顯嬌脆,經不住狂風勁雨的抽打。他則以漢魏碑和金石入筆,竹竿取勢遒勁剛強。竹葉則意至筆隨、狂放不羈。竹葉長短寬窄統一于草書筆法,率意有致。吳昌碩在評價任伯年繪畫時曾說“予曾親見其作畫,落筆如飛,神在個中,亟學之,已失真意,難矣!”我看張暉畫竹有同感。他畫竹就有那種“兔起鶻落”的灑脫。

張暉作品:長樂圖 40x40cm 張暉的猴是有表情的,看它的眼睛、看它的神態,你會覺得這個抑郁、那個開懷……。這種“不媚俗”、“不欺世”、不拘成法的不似之似,正是大寫意畫家孜孜以求的一種精髓和化境。

張暉作品:瑞鶴圖 138x70cm 我說過張暉的畫更多的是承接了徐渭的精神,是指他在繪畫中那種師承傳統又擺脫掉傳統;那種率意求真的灑脫;那種行筆的擒縱多變、出其不意;那種藝術符號與內心情愫的相互融合,那種在傳統的程式中、程式外追求理趣意韻之美的獨特個性。 畫如其人,作為一個東北人,張暉身上不乏北方人的那種爽朗粗獷和大氣。他的畫從傳統的角度看似乎仍還缺少點什么,但他還年輕,開了個好頭,走上了一條正確的路子。假以時日,成就大器相信是指日可待的。

畫展現場

開幕式現場

張暉(左一)在《風起遼海|楊仁愷書畫文獻精品展》現場

張暉(左一)在《風起遼海|楊仁愷書畫文獻精品展》現場

張暉(左一)在《風起遼海|楊仁愷書畫文獻精品展》現場

張暉(右一)在《風起遼海|楊仁愷書畫文獻精品展》現場

《風起遼海|楊仁愷書畫文獻精品展》現場 (責任編輯:海諾) |

著名畫家張暉受邀出席《風起遼海|楊仁愷書畫文獻精品展》

時間:2018-07-30 15:43

來源:搜狐網文化作者:搜狐網文化

著名畫家張暉受邀出席《風起遼海|楊仁愷書畫文獻精品展》

頂一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔線----------------------------