|

琴墨,一個執意拿詩歌去丈量靈魂高度的詩人

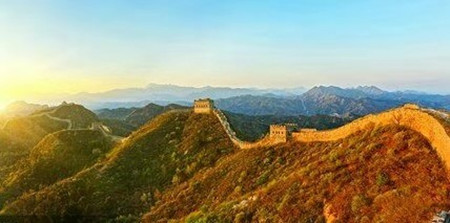

一個能夠用詩歌的荊條去丈量靈魂高度的詩人,一定有著他(她)自身起點相應的原始高度,這種緣定的高度包括天分、修為、情商以及對于詩性的感悟和對于人性的凸顯,最后就是對于神性的領悟與接近,而這所有的一切,都將是通過詩歌(作品)來體現的。可見,作品對于詩人,猶如生命機體內部的中樞神經。 值得慶幸的是,詩人琴墨用生命分擔著藝術(詩歌)的重量,拿情感釋放著文字的夢幻,并讓靈魂的高度在詩歌的緯度上呈現,一種堅韌、頑強的攀援的姿態,足以令人驚愕。 一、關于長城的古老命題 僅僅從存在的意義和物理的層面去考量,長城就是一座帶有歷史遺痕的墻,蜿蜒曲折的斑駁陸離之中,依稀可見歲月的流觴與冷刃一樣蟄伏的目光。 然而,詩人的使命卻一定要賦予它(長城)血肉的溫度,情感的綿延乃至于生命不絕的蠕動的氣息。于是,在華夏大地上的北中國巍峨矗立著的長城,就是一種民族的象征或與尊嚴有關的立體的符號。

后來,詩人們紛紛走上長城,走進歷史的烽火臺,在那里眺望古老的燕山余脈的風姿,綿延逶迤的視線,終于淹沒了血脈噴張的情感,時光(歷史)的汪洋,已然在長城的腳下洶涌澎湃,再后來,詩人們就自覺地變成了長城上腰身上的一塊塊青磚。 這不應是一種帶有使命感的自我定位,也不是泛抒情時代的余溫或鼓噪,今天,我們重新地面對長城,重新去審視、考量它存在的現實意義乃至歷史的厚重情感,詩人總是讓自己語言的根脈置身于紛紜歷史結構的內部,總是以凝思的高度與俯瞰的視角,走出一種(突圍)原始的、固態的形狀或輪廓,他們將諸如生命的思考乃至家國情懷的凸顯賦予時代感或生命的意義,而不是去糾結于長城的自身存在與特定時空對接的空茫或慨嘆。 盡管這是一個帶有傳統意念和歷史命題的龐大抒情,但是,讓這個博大深遠的自身形象再一次復活、躍動起來的,必定是詩人的審美理想和一種接近于崇高的藝術使命。 二、由詩人到詩歌的審美嬗變 詩人琴墨執意要《沿著長城拾階而上》,熠熠的晨光中,我分明看到了一個倔強而又婀娜的身影,在時光的黎明中,讓我又一次見到了一輪詩歌的太陽。

事實上,每一個優秀的詩人都要經歷這樣的一個嬗變和突圍的過程,說白了這就是一個詩人(藝術家)突破自我、解放自我、戰勝自我、超越自我的質變的過程,而這個過程是痛苦的、漫長的也是充滿了陣痛與蛻變的過程,只是在這個過程來臨之際的前兆或其演變行進的狀態中,不易被詩人察覺而已。 另一個嚴酷的事實卻是,有的藝術家或詩人,雖然盡管經歷了遙遠的守望期,卻沒有期待到這個自我涅槃的來臨,他們渾渾噩噩地幾乎是在拿光陰重復著自己,而原地踏步的機械式的運動,讓他們遺憾地消耗掉許多大好的生命時光。 我們說,琴墨在一個嚴寒的冬天的季節,歡欣雀躍地迎來了自己詩歌生命的春天,其最大的理由就是詩歌《沿著長城拾階而上》的誕生。它(作品)既帶有詩歌審美與藝術自身的嬗變與遞進,更昭示著詩人踏上詩歌創作新高度、新起點的必然。所以我們愿意這樣帶有某種界定性質地說:對于詩人琴墨而言,一個冷靜、清醒的認識必須確立,那就是這首《沿著長城拾階而上》的作品,已經是具有了詩人創作路途中分水嶺和轉折意義的重大事件。或者說,通過這首詩歌充分標志著詩人對于過去時的告別,更是詩人邁向嶄新詩歌創作歷程(新時代)的號角和濫觴。

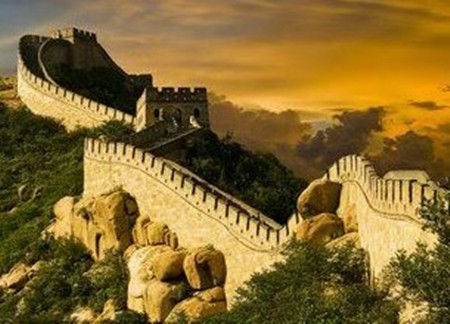

三、詩歌《沿著長城拾階而上》的諸多藝術特質 其一,我以為“沿著長城拾階而上”的,不僅僅是詩人對于現實與歷史辨析中的個體姿態的確立,更是詩人對于詩歌本體重新解讀、認識的全新過程,而這種拾級而上的攀援意識,即是自覺的也是必然的,在詩歌的內部,我們不難發現詩人冷靜地解剖、審視自己身影的過程。此時的長城,終究還是一個豐滿、強大的表象的存在,而詩人要守護的,應該是內心鑄就的那道堅不可摧的“長城”。 其二、是詩人樸素情感的日久天長的積淀與下沉。這種積淀與下沉是詩人走向唯美主義的必然過程,也是詩人對于詩歌曠日持久的堅守與秉承其大義的過程,只是在積淀與下沉的路徑中,詩人遇到了長城的真實意向的介入,作為接納和承受(積淀與下沉)的載體,長城就理所當然地成就了詩人抒情乃至審美對象合理的突破口和強大而厚重的表述通道(平臺)。正是在這條幽深甚至還有些陌生的通道中,詩人不可避免地遇到(想象)了光陰的彼此碰撞,情感的傷逝,歷史傷口的堅硬與長城自身的悲劇情結的誕生。刀光劍影必定要像血漿一樣染紅故事里的每一個細節,而詩人所要承受的,應是另一種高度上的期盼和承諾:“我要攥緊千年戰事里的沉浮/在沉重的心事中,推開一抹紅頭巾的艷麗/讓冒煙的頭顱生出一道閃電/無數的白骨被一陣清風悄悄掩埋/鴿子撞破一朵白云/翅膀劃開藍天的高度”。 這是詩人的自白,更應理解為是詩歌文本的自白。 其三、則是詩歌中剛與柔的結合,與其說這是一種藝術手法上的技術處理,倒不如說是詩人真實的內心獨白。那種無比強大、堅硬、恢宏、冷韌一般的語言的背后,于此相對應的除了那道巍峨、孤傲的長城之外,還有一道容易讓人忽略和遺忘的身影,與前者的鐵血、孤峭相比,這道身影卻是柔弱的,古道熱腸那種飽含了無限憧憬與巨大牽掛的母性的慈悲。女性詩人獨特的審美視角和抒情的方式,讓這首作品呈現出剛柔相濟的藝術效果。 其四、詩歌中家國情懷的映襯和情感淬煉的互為照應。不能不說,前者是宏闊的、高蹈的意向組合,而后者則是凝練的溫婉的涓涓細流。這種大與小、遠與近、歷史與現實的有機融合,造就了詩歌整體的和諧與大美情懷的確立。事實上,在詩歌的表現上,愈是高遠的瞻望、寄托,就愈加襯托出詩人真實情感的迸射狀態,冷卻之后,這種狀態轉變為一種細膩的真實和熱度之后淬火的性質。此時的詩歌從整體上審視,恰到好處,不需要喋喋不休贅述,只需要茫茫歷史天空的補白與浩瀚想象的填充: 沿著長城的羽翼,拾階而上的 是我昨夜整裝起來的思想 我要像戰士一樣/ 提長矛,登月色,觀敵瞭陣 識破云里霧里的陰謀 一桿大槍升起望京樓的威儀 獵獵風起,我必須面向北方 護衛兩翼之下的家鄉,父母 和那道柔軟的炊煙 一把骨頭和熱血已經是長城的了 埋下臉頰的英雄再也咽不下 一壺燒酒的香味 那夕陽噴吐出的金蛇,是一節一節的長城 在我指腹里漫步 我要攥緊千年戰事里的沉浮 在沉重的心事中,推開一抹紅頭巾的艷麗 讓冒煙的頭顱生出一道閃電 無數的白骨被一陣清風悄悄掩埋 鴿子撞破一朵白云 翅膀劃開藍天的高度 還我江山又一個“固若金湯”的稱號 此時,我的靈魂就嫁接在一個 長城守護者的身上 胸佩紅花,在防御體系里坐正身姿 暗指一道密令 宣告下一頁行程的路徑。它向上 蓬勃,鮮嫩而莊嚴 到此,萬馬奔騰 需要朝拜的依然是歷史留下的果實 ——(琴墨《沿著長城拾階而上》) 在此,詩人必須要將沉重和存在留給歷史,留給全部的關于想象的疆域或詩人的另一個世界(神的世界)。詩人要拿自己的體溫捂熱那些冰冷的沉睡文字的同時,還要去溫暖一顆蒼茫的心靈和冷酷的現實社會,這就是著名的詩歌評論家謝冕老師所說的“詩歌要給人溫暖”的含義,可喜可賀的是,琴墨在自己的詩歌中成功地做到了這一點。 其五、從廣義的角度講,在琴墨的生命中始終都在履行著“拾級而上”的意念。那是一種豁達、飄逸的為了詩歌而存在的瑰麗的姿態,它由生命和情感所生成,始終在完成一種“向上”的夙愿。沿著長城拾級而上,其實就是詩人沿著自己的靈魂拾級而上,而魂靈的臺階不是光陰的堆積,一定是詩人在自己血肉中歷練、培植出來的詩歌。從這個意義上講,作品中長城的高度,就應該是詩人詩歌的高度,生命的高度,信念的高度甚至是靈魂的高度。 一家之言,謬誤之處愿與方家商榷。

2018/12/7

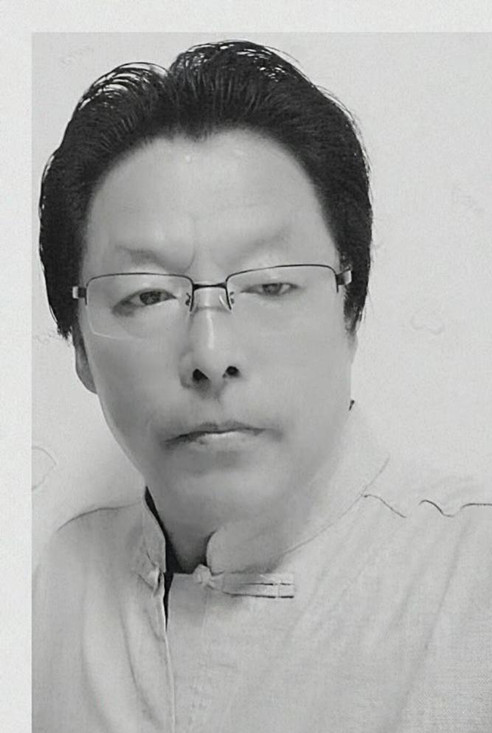

綠島簡介: 綠島,著名詩人、評論家。現為中國蕭軍研究會副秘書長,華夏新詩研究會常務副會長兼秘書長,《中國藝術家》雜志主編,《新國風》詩刊副主編,《伊甸園》詩刊總編輯等職。出版詩集、散文集、評論集等著作十余部。長詩《骨頭的硬度》(魯迅詩傳)獲“中國當代首屆長詩金獎”大賽金獎。 崇尚自由、獨立意志下的心靈寫作,強調詩人和他的作品(詩歌)要有社會良知和道德底線。綠島認為:詩人有維護詩歌尊嚴和其神圣不可侵犯的權利和義務,詩人全部的話語權是作品(詩歌),而決非詩歌以外的東西。 編輯短評: 現發表著名詩人、詩歌評論家綠島先生釋解與評論北京詩人郝洪艷(琴墨)的獲獎作品。洋洋灑灑數千言,【琴墨,一個執意拿詩歌去丈量靈魂高度的詩人——詩歌<沿著長城拾階而上>自我超越的啟示】旨在倡導進行一番詩壇之上討論性的詩創活動的關注。 密云詩人琴墨是在長城腳下成長起來的女詩人。歷經數百年烽煙熏染的長城,給了長城女兒太多太多的心靈感悟,甚至是一種人生歷練中“拾階而上”的奮發向上的頑強精神的灌輸滋養!詩歌《沿著長城拾階而上》曾多次受到詩歌評論界大家的首肯,恰恰說明我們的偉大民族不可或缺長城精神,不可或缺長城精神的守護者! 琴墨,作為一位女性詩人能夠站在審視歷史的高度,用剛柔相濟的詩性豐滿的感人至深的詩句去歌頌長城守護者,足以見琴墨詩人對詩歌意象認知的俯瞰高度。 綠島詩人大篇幅地解析《沿著長城拾階而上》,意在呼吁詩歌寫作者關切傳統與當代的大題材;意在鼓勵詩者沉下心思用新的視角去觀察社會;意在提醒詩人別沾沾自喜地故步自封;意在引導詩歌創作不要急于求成也不要妄自菲薄。 評論家綠島先生拿琴墨詩人的優秀作品舉例。就是要提倡詩歌向上勇于攀越的高度,就是準確說明作為一位優秀詩人都要經歷這樣的一個嬗變和突圍的過程。突破自我、解放自我、戰勝自我、超越自我的質變過程,正是一位詩人所必須磨礪而重生的歷程。哪怕是痛苦而難耐,哪怕是顛覆而蛻變,也是要必須經歷的攀爬。 我們感謝詩評家綠島先生的執著堅韌的一而慣之,感謝詩人綠島先生認真嚴謹的批評理念,感謝編者同行綠島先生精準到位且意味深遠的詩歌評論。 相信看過此詩歌評論的詩作者,一定會有創作理念上的新收益。 我們也相信,詩人郝洪艷(琴墨)不負眾望。一定會在超越自己的進程中,走向詩歌創作的理性之路。一定會在騰躍變幻的詩歌意象中,保持并發揚自己的個性風格。一定會叫詩歌的“翅膀劃破藍天的高度”! (責任編輯:海諾) |

琴墨,一個執意拿詩歌去丈量靈魂高度的詩人

時間:2018-12-10 12:14

來源:國際時報作者:國際時報

.

頂一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔線----------------------------