|

“舊的黑色素瘤分類法的依據比較混亂,比如白種人中最常見的淺表擴散型和結節型,是按瘤體是否凸出皮膚來定義的,不凸出皮膚的叫淺表擴散型,凸出皮膚形成結節的稱為結節型;而肢端雀斑痣樣黑色素瘤是按生長部位來定義的,指原發于四肢末端的黑色素瘤。這種分型對于治療和預后沒有指導意義。”鄭州市第三人民醫院腫瘤內科一病區主任張維真說。 新的黑色素瘤分類法是以部位作為分類依據的,對于病因、治療方式選擇和預后有明確的指導意義。新分類法將黑色素瘤分為肢端黑色素瘤、黏膜黑色素瘤、慢性陽光損傷型黑色素瘤和非慢性陽光損傷型黑色素瘤四型,其中原發灶不明的黑色素瘤也歸入了非慢性陽光損傷型黑色素瘤中。

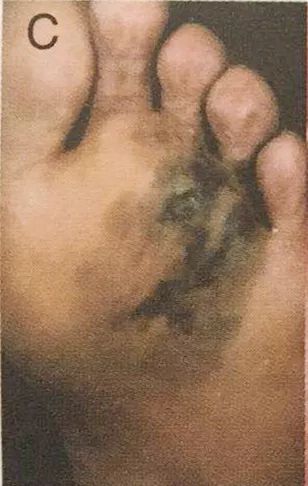

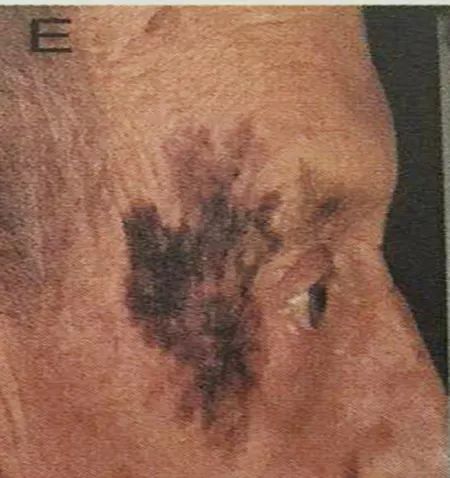

肢端黑色素瘤 肢端黑色素瘤顧名思義位于四肢末端,好發于手掌、足跟、指(趾)下和甲床,是亞洲人最常見的類型,約占到50%。

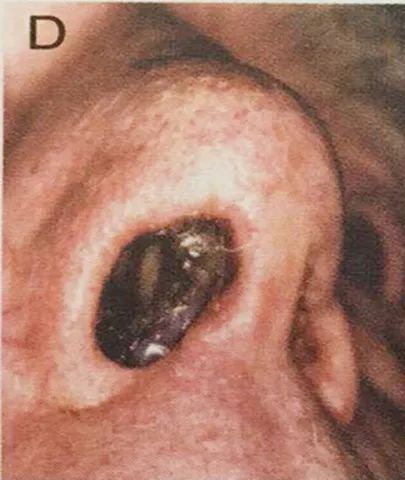

黏膜黑色素瘤 黏膜黑色素瘤起源于口鼻腔、消化道、泌尿生殖道等黏膜,由于發病隱蔽,且黏膜血供比皮膚更為豐富,因此黏膜黑色素瘤發現晚,且更容易出現遠處轉移,是亞洲人中的第二大類型,約占20%;而在白種人中,肢端和黏膜黑色素瘤非常少見,總共僅占5%左右。

慢性陽光損傷型 慢性陽光損傷型則是白種人最常見的類型,該類型是由于接受過多的紫外線照射導致的,主要起源于經常暴露于陽光下的皮膚,如頭頸部、前臂、下肢等部位。

非慢性陽光損傷型 非慢性陽光損傷型則是白種人的第二大發病類型,主要位于軀干部皮膚或者不經常接受日光照射的部位。還有一種少見的眼底脈絡膜惡性黑色素痛,其處理一般與黏膜黑色素瘤相同。 從新的分型可以看出,亞洲人和白種人黑色素瘤的發病類型和病因不同,可能更多的是由內在的遺傳因素、人種和基因表型決定的。(劉琪) 相關鏈接

鄭州市第三人民醫院腫瘤內科一病區主任張維真擅長技術: 1. 黑色素瘤及腎癌的診斷及綜合治療。 2. 中晚期肺癌、復發轉移性乳腺癌、消化道腫瘤的全程管理策略制定。 3. 惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤等腫瘤的綜合治療。 (責任編輯:海諾) |

鄭州市第三人民醫院張維真細述黑色素瘤的類型

時間:2017-12-28 20:54

來源:豫網作者:豫網

“舊的黑色素瘤分類法的依據比較混亂,比如白種人中最常見的淺表擴散型和結節型,是按瘤體是否凸出皮膚來定義的,不凸出皮膚的叫淺表擴散型,凸出皮膚形成結節的稱為結節型;而肢端雀斑痣樣黑色素瘤是按生長部位來定義的,指原發于四肢末端的黑色素瘤。這種分型對于治療和預后沒有指導意義。”鄭州市第三人民醫院腫瘤內科一病區主任張維真說。

頂一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔線----------------------------