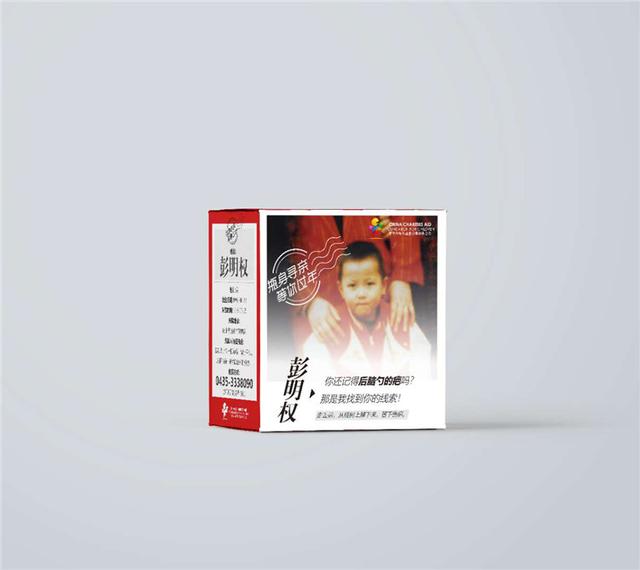

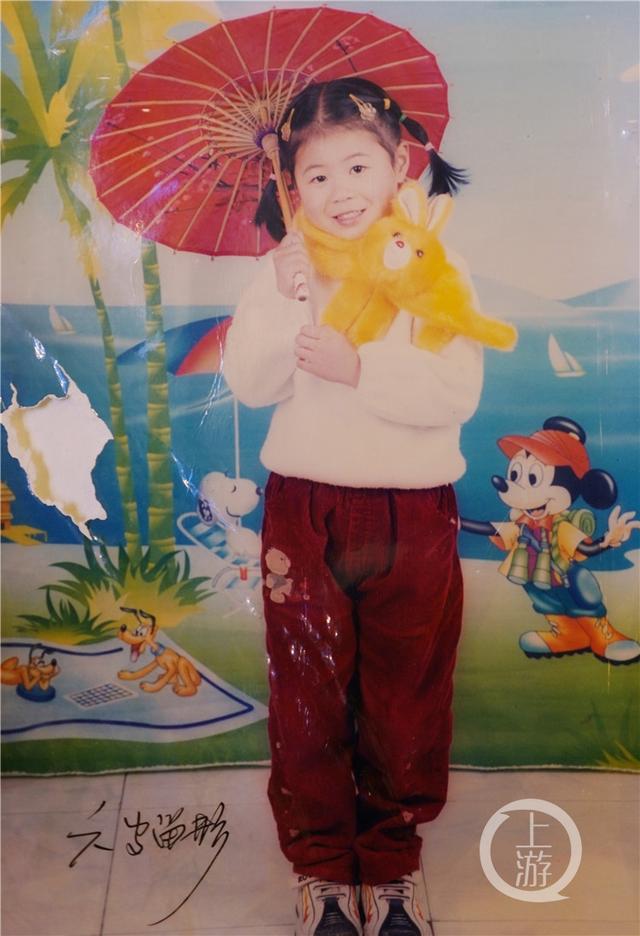

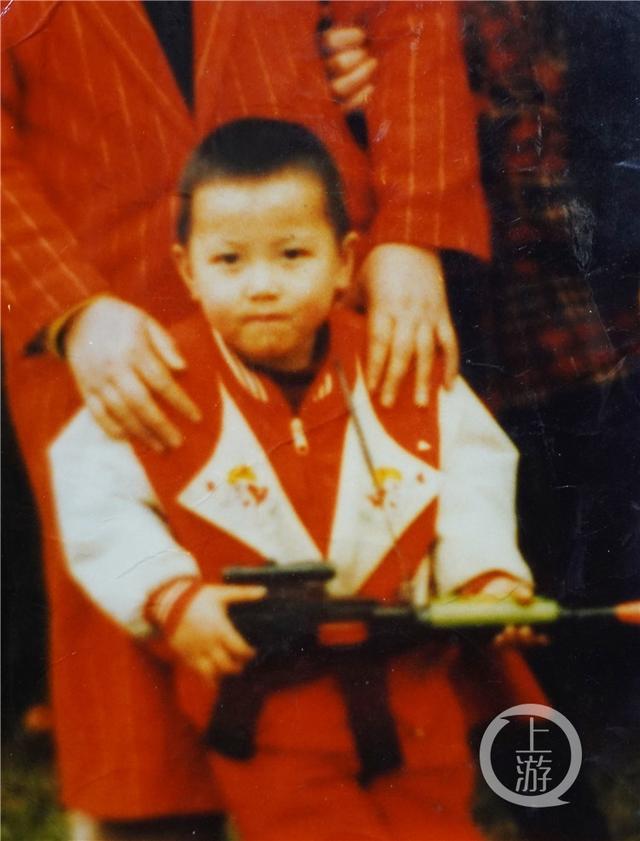

重慶點小酒助力公益推出“瓶身尋親” 11萬瓶定制酒幫助被拐兒童回家央視節目《等著我》不少人都曾看過——當離開父母多年的走失孩子重歸父母懷抱,一家人相擁而泣,久久不愿放開,這樣的場景讓現場和屏幕外無數觀眾感動。 如何找到孩子,如何讓更多人知道失蹤孩子的信息?重慶某酒廠的負責人肖獨峰采用了一種特殊的方式:酒廠聯合中華少年兒童慈善救助基金會及其旗下寶貝回家尋子網,拿出10萬瓶定制小酒,將走失孩子的信息,印在公司產品的外包裝上,擬發布1000條失蹤兒童的信息,以此幫助這些孩子找到回家的路。 朋友的遭遇,讓他想為尋親者做點事情  △酒瓶包裝效果圖 1月2日,記者在天貓平臺看到了這款酒。 外包裝上,一個男孩的照片幾乎占據了大半個紙盒,下方則用醒目的字體標注了男孩的信息和走丟前最重要的“記憶線索”。其中,男孩的名字甚至要大過包裝盒上酒的名字。 記者聯系了幾位通過電商購買此款酒的消費者。江蘇的張先生說,這是他第一次看到有人把尋人啟事印在酒盒子上。“人家的酒都是讓人看到了感覺喜慶,或是高端,這酒可倒好!”張先生坦言,春節臨近的時候,看到這樣的“尋親包裝”其實有點“虐心”。 不過對于酒廠的這種公益行為,購買者基本都持肯定態度。“不管怎么說,這是行善積德的舉動!而且以包裝盒作為傳播途徑,可以彌補網絡尋人的不足。” 肖獨峰表示,之所以發起這樣一次公益活動,是因為自己的一位朋友的孩子走失了。這位朋友用盡了所用精力去尋找,始終沒有一點消息,這讓他每天在思念和自責中度過,而妻子則整日以淚洗面神智不清。看著朋友日漸消瘦的臉龐,看著一個美好的家庭瞬間崩裂,肖獨峰在難過的同時,也想為朋友做點什么。 “尋親需要的是擴大信息知曉度,而信息需要一個載體,這個載體可以是互聯網,可以是手機APP,可以是一張紙,那為什么不能是一瓶酒?”這個念頭一出來,肖獨峰馬上聯系了中華少年兒童慈善救助基金會,由其旗下的寶貝回家尋子網授權提供丟失孩子的基本信息、家庭住址、聯系方式及走失時的照片,然后通過該酒廠線上電商平臺和線下終端進行傳播和宣傳。 記者了解到,該酒電商平臺面向全國,而其線下則覆蓋了30多個省市的20萬個終端(包括商超、零售、餐飲等)。線上線下渠道的結合,有助于失蹤兒童信息的廣泛傳播。 提出想法,馬上有人說他是炒作 “我把我的想法一說出來,馬上就有人反對。”說到這里,肖獨峰先是笑了笑,表情有些無奈。當初,他把這個想法提出來時,馬上就遭到了包括親戚朋友和同事在內不少人的反對。 有朋友說,這種一看就是炒作,首先根本不會起到包裝應有的好效果,還會讓不少人覺得這是在利用走失孩子的信息來炒作,會起反效果。有親戚說,現在的人喝酒根本沒空去看包裝,印了也起不了什么效果。 也有業內人士覺得,包裝是為了刺激人的購買欲,而尋人啟事這種信息帶給人的是負面情緒體驗,大家也許會看,但購買欲望肯定會減小。 各種各樣的反對意見,還都說得有理有據,可那位失走小孩朋友的一句話讓卻肖獨峰心里有了決定,“這對于失蹤兒童家庭而言,這是一個新的希望,也是一線生機。” 因此,肖獨峰決定投入11萬瓶酒,啟動了名為“瓶身尋親 等你過年的公益活動”。此次活動推出的10萬瓶酒,擬分批發布1000個失蹤兒童的信息。11萬瓶定制小酒的銷售額(共計100萬元),全部捐獻給中華少年兒童慈善救助基金會,以幫助更多的失蹤兒童回家。 “如果瓶身尋親能夠起作用,能成為走失兒童信息發布和傳播的有效方式,活動就持續開展下去。”肖獨峰說,只要能幫助失蹤兒童回家,酒廠可以每年定期推出此項公益活動。 寶貝回家志愿者協會志愿者認為,以往由于鄉村網絡覆蓋不足,被拐兒童信息難以傳播至偏遠山區和農村。而通過實體產品傳播的方式,就能在一定程度上彌補網絡傳播力的不足,利用產品的快銷性,在銷售產品的同時,將失蹤兒童信息一并發布。 重慶社會科學院一位專家表示,雖然有人會質疑廠家利用尋人來炒作,但其實廠家無法從中獲得實質利益,而且從社會公益的角度來到,這無疑是值得肯定和提倡的。不僅如此,這些尋人啟事一方面能幫助家長找回失蹤的孩子,另一方面也能夠起到一定的警示作用,告誡家長時刻注意孩子安全。 “此前,也有不少企業將尋人啟事印在礦泉水瓶等貨品上,不僅起到了很好的尋人效果,也產生了良好的社會影響。”該專家表示,這種行為不管怎么說,確實是值得肯定和提倡的。 四個母親的故事>> 不信神的母親一次次求助“神婆”,“我只想知道女兒的歸期”  △李艷拿著周君小時候的照片。 “我不是個好媽媽,我沒有看好我的女兒。”見到我們時,44歲的尋親母親李艷反復說著這句話,重復兩遍后,淚水順著捂著臉的手掌邊緣和指縫,連同這些年每個難眠夜攢下痛徹心扉的情緒,無法抑制的涌出。 李艷的女兒叫周君,2003年12月12日星期六中午放學后,周君和幾個同學在貴陽北郊小學門口玩耍,很晚都沒有回家,家里人才開始尋找。  △周君 后來,李艷才從周君同學那里得知,周君是被一個戴墨鏡的女士帶走,帶上了公交車。這些年,李艷嘗試過各種尋找女兒的辦法,報警、尋蹤、貼尋人啟事、參加尋親會……這些辦法都沒有讓女兒回來,女兒的外婆還因為內疚自責,不久便得病離開了人世。老人臨走前,嘴里依舊念叨著外孫女的名字。 最后,不信神的李艷,甚至四處尋找算命的神婆,一次次求助這最后的救命稻草,卻又一次次被現實無情的推入絕望的深淵。“我只想知道孩子什么時候回來,有人能告訴我,我愿意傾盡所有。”李艷說。 開了22年的補鞋攤,她在女兒和兒子走失的地方不肯離去  △羅興珍一直在補鞋攤等著兩個孩子的消息 在貴州省都勻市平橋北街,一個補鞋攤雷打不動在這里擺了22年,寒來暑往,陰雨艷陽,攤主羅興珍沒有一天休息過,哪怕她滄桑的臉上始終留著粗糙的“高原紅”,哪怕她的指甲已經因勞作所剩無幾,哪怕她已經是61歲的老人。 很多人不需要問,只要看一眼推車,就能明白她為啥堅持在這里擺攤——那里,貼著她尋找一雙失蹤兒女的尋人啟事。  △胡華蘭(姐)、胡華白(弟)照片。 1996年時,羅興珍就在現在的地方擺攤補鞋,她的5歲兒子和7歲女兒被一個穿紅衣的女子帶走了,從此便沒有了消息,羅興珍在這個城市待到了現在。如今,22年過去了,她仍舊沒有等來兒女的消息。 這22年來,羅興珍的丈夫胡照周始終在外打工,一邊打工一邊尋找孩子們的消息,兩人足足21年沒見過面。直到去年,大女婿去世,沒人照顧生病的大女兒,丈夫才回來。 她在火車站守了七天,最后被家人抬回了家  △孩子失蹤后,陳德菊的家也散了 48歲的陳德菊很胖,黑眼圈也很重,這讓人無法和墻上掛著的美貌女子照片聯系到一起,盡管那就是陳德菊年輕時候的照片。 孩子失蹤后,陳德菊的家也散了,離婚、生病、喪親,這些災難呼嘯而來,絲毫不給她喘息的機會。最后,甚至奪去了她最后一點驕傲——因為生病,她需要服用大量激素類藥物,她變得越來越胖,越來越黑。 1998年5月25日上午10點,陳德菊出門務農,5歲半的兒子彭明權在家門玩耍,中午就不見了人影,陳德菊下午6點半才知道情況。雖然心里慌,還是做了冷靜的判斷:立即到市里的火車站守著。那個年代,出行沒有其他的方式,如果孩子是被人拐賣,那人販子就一定會坐火車離開。  △彭明權 于是,陳德菊在這里守了整整7天。這7天,她每天不想吃東西,不想睡覺,只是直愣愣地看著入站口,抓住每一個準備坐車的人,看看他們的身邊,有沒有一個5歲大的孩子。如果沒有,就問他們,“有沒有見過我的孩子?” 一個星期后,陳德菊因體力不支,被家人抬出了火車站。直到現在,孩子,仍然沒有半點消息。 如果時間能重來,我只想守著你  △楊明秀仍和丈夫守在孩子丟失的地方 楊明秀今年52歲,和患有帕金森癥的丈夫住在一個停車場的收發室房里。和前頭所有的母親類似,之所以選擇這個甚至無法遮風擋雨的地方作為“家”,完全是因為這里是離兒子失蹤的地方最近的。“如果他能找回來,我就在這里!”楊明秀說。 剛見面時,楊明秀表現出的態度很復雜——一方面懷疑我們的身份,一方面又小心謹慎地說話,生怕觸怒我們。“很多人打電話來,說能幫我找,但是要交錢,可是,我真的沒錢啦。”說話時,楊明秀露出自嘲的笑意,可就在笑容出現的一剎,兩行淚又劃過了整個面頰。 楊明秀說,當時孩子會丟,都是因為她當時沒看好,“要是能再來一次,我不會再去管什么生意,我只想守著娃兒。” 2004年11月23日,楊明秀的兒子蔣永福和菜市場的另一個比他大一歲左右的小朋友一起在附近的陜西路口玩,離父母賣菜的地方大概250米。  △蔣永福 下午一點鐘的時候,蔣永福在母親那兒拿了兩毛錢去買饅頭,半個小時后,楊明秀才發現孩子不見了。同永福一起玩的小朋友說,永福被兩個高高的叔叔帶走了。 孩子失蹤后,夫妻倆為找孩子花了家里所有的積蓄,還借了債。結果孩子沒找到,丈夫卻先患上了帕金森,餓了,抓起路邊的野草就往嘴里懟,屙屎不分場合地點。楊明秀也沒法再分出精力找孩子,只能盼望著孩子能夠自己找回來。因此, 她一直住在這收發室,不敢離開,更不愿離開。 上游新聞記者 景然 攝影 張錦旗 (責任編輯:海諾) |

重慶點小酒助力公益推出“瓶身尋親” 11萬瓶定制酒幫助被拐兒童回家

時間:2019-01-04 14:20

來源:科技商報網作者:科技商報網

.

頂一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔線----------------------------